作者:赖玟橃博士 │ 2021 年 3 月 28 日

什么是潜在缺陷?

潜在缺陷是通过一般检查未能发现的潜在隐藏缺陷[1]。这些是由于设计不当、施工不良或建筑材料问题所造成的缺陷和损坏。潜在缺陷与显而易见的缺陷相反[2]。即使小心维护与维修,它只能在使用多年后或在缺陷责任维修期(Defects Liability Period, DLP)届满很长一段时间后才能被发现。

典型的潜在缺陷示例如下:

-

-

- 设计不当问题:

- 在建筑设计阶段规定了不合适的建筑材料。例如,在直接暴露于极端天气条件的屋顶上设计与规定了水泥质的防水系统。在这种恶劣情况下,建筑材料会经历周期性的热胀冷缩。然而,由于水泥质的防水材料弹性低,在承受热胀冷缩方面的能力较弱。因此,防水层在反复进行热胀冷缩的过程后会产生物质疲劳和出现裂缝。随后,防水层会因裂缝的出现而无法发挥防水作用。

- 雨水管尺寸不当也可能导致屋顶漏水。尺寸过小的雨水管限制水量从屋顶排出。暴雨期间大量雨水会导致排水沟溢出并导致漏水问题。

- 施工不良问题:

- 由于施工不达标而造成地基承载力差,可能导致建筑物沉降并造成建筑物出现裂缝。承建商应确保在打桩过程中施工正确。除非地桩被设计为摩擦桩,否则所有地桩都应被打入至固基或基岩以确保其稳定性。

- 由于粘结砂浆层存在空洞,不专业的瓷砖安装总是导致瓷砖隆出。这种缺陷可能是由于安装不当或未在瓷砖砂浆层与地板之间使用粘合剂而造成的。

- 建筑材料问题:

- 误导性的制造商规格或承建商为“节约成本”的行为,可能会导致建筑材料问题。有些承建商为了以最低的成本履行他们的合约义务,就供应了不合格的材料。例如,瓷砖在铺设后随着时间而渐渐出现破裂。经过检查,因为不存在空心现象,所以这不涉及施工问题。然而,主要原因是瓷砖本身质量不好而造成的。

- 在建筑物长期使用后,发现混凝土板开裂。怀疑是超载或供应的混凝土不合格。进行混凝土核心试验后,证明浇筑的混凝土没有达到最低要求的强度,因此随着时间的推移会导致开裂。

- 设计不当问题:

-

一个好的设计和决策可以避免大约60% 的潜在缺陷[3]。除了遵守设计规范和标准外,设计师还必须意识到设计的不足,例如设计的适用性、建筑材料对天气条件的抵抗力、设计规范、设计细节等。除了好的设计和决策,潜在的缺陷也可以通过正确的施工和建筑物的维护来避免。

《时效法令》(法案 254)

业主将不再有法定权利要求开发商纠正 DLP 后检测到的任何建筑物缺陷。因此,业主需要了解他们在《时效法令》中规定的权利。

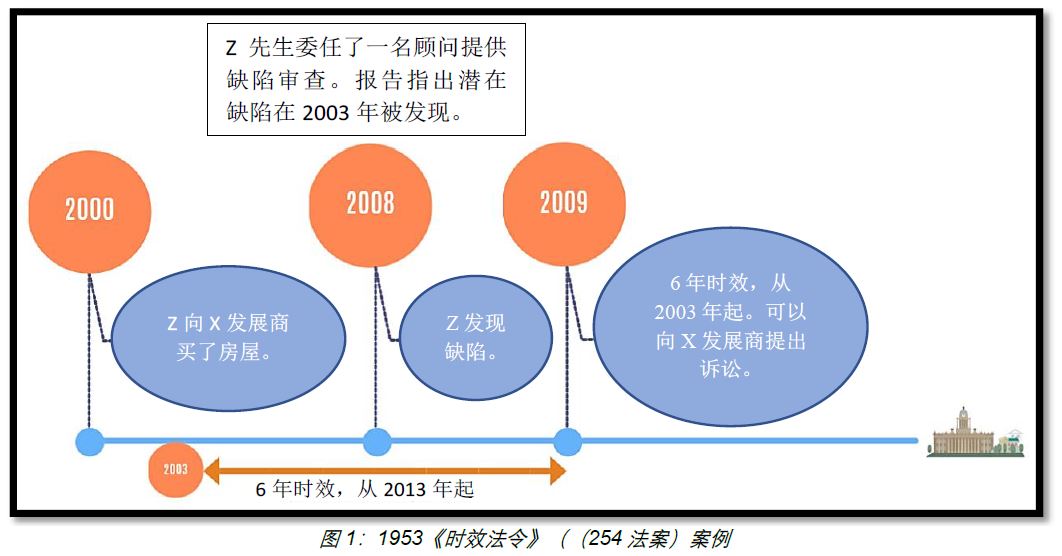

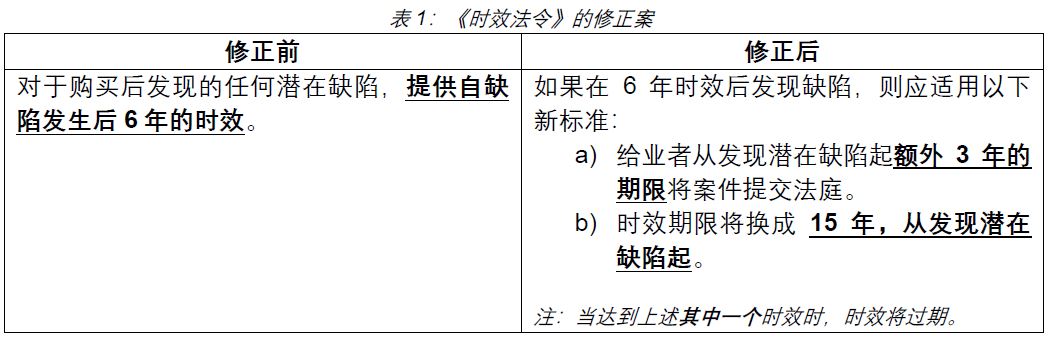

1953 年《时效法令》第 6(1)(a) 条规定,“在诉讼因由产生之日起 6 年届满后,不得为此提起诉讼[4]。”此时效条款保障业主自购买业物后发生潜在缺陷(不涉及人身伤害)之日起为期六年。然而,这对于六年期满后提出的潜在缺陷的业者来说是不公平的,因为他们无法提出诉讼。

2018年《时效(修正)法令》(法案 A1566)

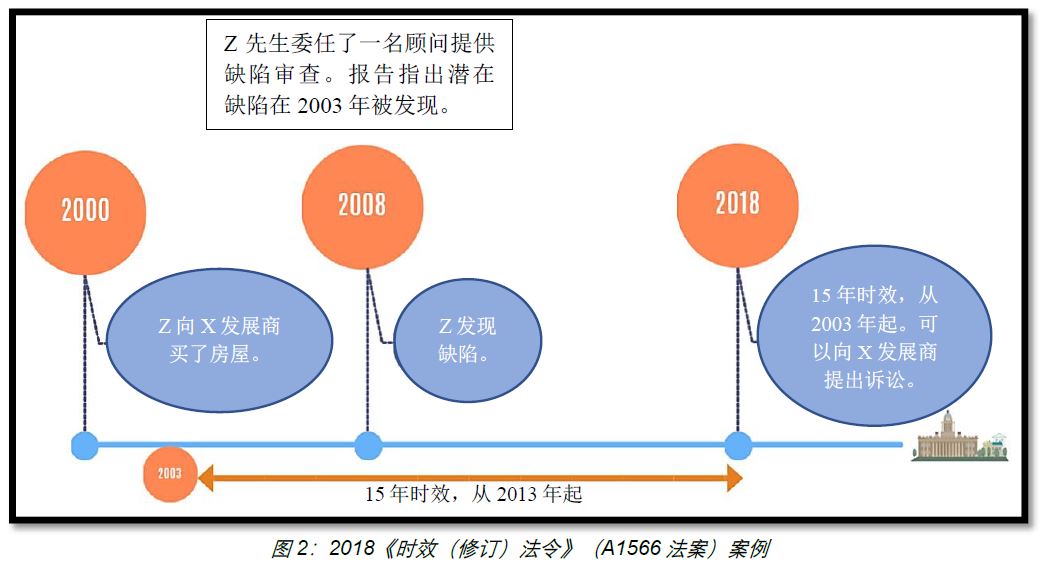

2018 年《时效(修订)法令》是对 1953年《时效法令》的修订,旨在纠正以上所述的不公正现象并在 2019 年 9 月 1 日生效,尤其是在涉及潜在缺陷的案件下。第 6A 条是在主体法案(法案254)第 6 条之后引入的。第 6A 条允许从发现潜在缺陷之日起六年期限的基础上提供三年的延长期以启动诉讼行动。如果以下条件都被满足,此法案才会有效[1][5][6]:

-

-

- 此诉讼是自潜在缺陷发生之日起6年时效后提起;

- 索赔是针对不涉及人身伤害的缺陷;

- 自潜在缺陷发生之日起15年时效后不得提起诉讼(第 24A 条)

-

2018 年《时效(修订)法令》相当于英国和新加坡的类似法律[5]。此外,法案中的解释性声明指出“新拟议的第6A条考虑了涉及建筑案件中潜在缺陷的疏忽案件……”[1]。似乎议会计划第6A条的扩展仅适用于建筑物中的潜在缺陷。表 1 总结了《时效法令》的修正案。

总结

如果在 DLP 后发现潜在缺陷,并认为是由开发商疏忽造成的,业主应联系律师进一步咨询并采取适当行动。业主还应聘请专业工程师检查缺陷并提供工程报告。

赖玟橃博士

创始人

IPM环球集团

参考文献:

[1] Parliament of Malaysia (2018). An Act to amend the Limitation Act 1953. Bill. (PN(U2)2718). Retrieved on 5th March 2021 from https://www.cljlaw.com/files/bills/pdf/2018/MY_FS_BIL_2018_04.pdf

[2] Designing Buildings Wiki (2021). Latent Defects. Retrieved on 5th March 2021 from https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Latent_defects

[3] Wai-Kiong Chong, and Sio-Pheng Low (2006). Latent Building Defects: Causes and Design Strategies to Prevent Them. Retrieved on 5th March 2021 from https://www.fep.up.pt/disciplinas/PGI914/Ref_topico1/LatentBuilding%20Defects.pdf

[4] The Commissioner Of Law Revision (2006). Laws Of Malaysia. Act 254, Limitation Act 1953. Retrieved on 5th March 2021 from http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20254.pdf

[5] Baker McKenzie (2019). Malaysia: Limitation Period for Latent Defects/Latent Damages. Retrieved on 5th March 2021 from https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/08/limitation-period-for-latent-defects

[6] The Commissioner Of Law Revision (2006). Laws Of Malaysia. Act 1566, Limitation (Amendment) Act 2018. Retrieved on 5th March 2021 from https://www.zulrafique.com.my/ckfinder/userfiles/files/legislation%20update/Act%20A1566%20-%20Limitation%20(Amendment)%20Act%202018%20(01777415xA335E).pdf

**本中文译本仅供参考之用。如中文译本之文义与英文原文有歧义,概以英文原文为准。